Secondo capitolo

Definizione di “cultura” “cornice culturale” “premesse implicite”.

Con il termine “cultura” si indica un modo di percepire la realtà in base a regole, convenzioni e conoscenze, consapevoli e inconsapevoli, nell’ambito di una stessa comunità.

Con il termine “cornice culturale” ( = gestalt, termine simile coniato da una specifica scuola filosofica) si mette in evidenza che la percezione degli insiemi di elementi che costituiscono la cultura, o i vari campi culturali, cambia cambiando le regole, convenzioni e conoscenze che stanno alla base di quella cultura: la cultura ha dei confini ben precisi oltre i quali non è più la stessa.

Questi confini vengono definiti “cornice”

Con il termine “premesse implicite” si indicano le regole, convenzioni e conoscenze di una determinata cultura che vengono applicate inconsapevolmente.

Per esempio le regole grammaticali di una lingua vengono applicate inconsapevolmente da chi non conosce la grammatica.

Una “cultura” è una struttura che comprende molti campi culturali diversi in relazione tra loro, come per esempio la lingua, l’organizzazione sociale, la mentalità, la conoscenza, la religione ecc.. Esitono quindi anche molte cornici culturali relativa ai vari campi culturali.

Nella famiglia patriarcale si dava per scontato che tutti condividessero le stesse premesse implicite di cui era portatore e simbolo il paterfamiliae, nella famiglia polifonica in cui tutti sono co protagonisti bisogna fare grande attenzione alle diverse premesse implicite dei vari attori e il terreno condiviso si sposta a un livello di astrazione più alto, riguarda i modi di gestire queste differenze; la comunicazione stessa diviene polifonica oppure cacofonica. Sempre più con il diversificarsi della nostra società, l’altra modalità di pensiero diventa una competenza di base, indispensabile anche nella vita quotidiana all’interno di una “stessa cultura”.

Consapevolezza delle proprie cornici culturali.

Domanda: Come ci si rende conto delle proprie cornici culturali?

1. Scrìviamo alla lavagna: “ago, fine, sale, mare, dare, date, care” e chiediamo:

Cosa hanno in comune queste parole?

Lasciamo che i presenti diano le loro risposte.

Chi conosce solo la lingua italiana troverà un dato comune: sono bisillabe

e non si potrà rendere mai conto che invece ne hanno un altro, fa parte di una cultura ma non riesce a vederne bene la cornice, ossia la possibilità di uscirne.

Chi conosce anche l’inglese invece potrà uscire dalla proria cornice culturale e scoprire anche che: sono tutte parole che hanno un significato in italiano e uno diverso in inglese. (Il compito era reso più difficile da “mare” che in inglese significa “giumenta”…)

Proviamo a leggerle a una a una, nelle due lingue.

ago = avverbio fa fine = avverbio bene care = preoccupazione, interessarsi

sale = vendita mare= giumenta dare = osare, sfida date = molti significati es. uscire

II passaggio da “ago” in italiano nome di un oggetto ad “ago” in inglese (anche la pronuncia è completamente diversa!) avverbio di tempo, è: un salto in un altro contesto, uno shock, un’occasione per fare delle brutte figure, di fare l’esperienza di essere un “pesce fuor d’acqua”, di vederci anche “dal dì fuori”, da un altro contesto.

Nel suo piccolo questa è già un’esperienza interculturale, un’esperienza di interfaccia fra due contesti linguistici e culturali.

Risposta: Per rendersi consapevoli delle proprie cornici culturali occorre conoscerne altre con cui confrontarle.

Argomenti correlati che si possono sviluppare: L’insegnamento raggiunge la massima efficacia attraverso il confronto (esempi dell’insegnamento nel campo dell’arte).La genialità del popolo ebraico.

La storicità delle gestalt.

Negli esempi che seguono sarà evidente che il confronto tra diverse gestalt è essenziale per comprenderle meglio, ma ci permettera di rispondere anche a una ulteriore domanda.

Come si forma una gestalt?

13 Gli esempi di questo paragrafo sono tratti da Bcnjamin Lee Whorf, Linguaggio, pensiero, realtà, Boringhieri, Torino, 1970.

Gli indiani Hopi dell’America settentrionale possiedono solo due parole per indicare tutte le cose che volano, una si riferisce agli uccelli e l’altra a tutto il resto. Per cui per indicare un calabrone, un aereo o un aviatore usano una stessa parola.

Noi ci chiediamo: ma come fanno a capirsi? Potremmo pensare: “Ma sono davvero primitivi!”.

Se solo prendessimo il tempo di osservare come nelle situazioni contingenti e concrete gli Hopi si esprimono ci renderemmo conto che spesso sono in grado di specificare benissimo, in certi casi meglio di noi anche le differenze che a noi interessano.

Certamente quella fra un calabrone, un aereo o un aviatore. Ma a parte questo, per capire il nostro rapporto con gli Hopi può essere utile immaginare una situazione in cui un’altra cultura si pone in termini analoghi rispetto alla nostra.

Per esempio possiamo immaginare le riflessioni di un eschimese sulla lingua italiana.

Loro hanno una quindicina di parole distinte per indicare la neve a seconda se sia a fiocchi larghi e attecchisca o a fiocchi larghi e melmosa, o nevischio, o la neve ghiacciata sul terreno e così via. “Come fanno gli italiani a capirsi?” può pensare l’eschimese. “Sono davvero primitivi!” Ebbene, quando noi italiani abbiamo bisogno di queste specificazioni, le formuliamo, anche se di solito è un compito che releghiamo agli specialisti o ai poeti.

Gli Atzechi hanno una sola parola per indicare: ghiaccio, neve e l’aggettivo “freddo”.

Questi esercizi di traduzione ci rendono consapevoli che quando in italiano impariamo a usare la parola “neve”, impariamo contemporaneamente a considerare importanti le differenze fra neve, grandine e pioggia e a ignorare le differenze fra i vari tipi di neve.

Impariamo a classificare i fenomeni in un certo modo, mettendone in rilievo certi aspetti e lasciandone sullo sfondo altri. Nella misura in cui queste classificazioni vengono date per scontate, diventano un modo abituale e automatico di guardare, acquisiamo delle Gestalt, delle cornici condivise.

Questa conoscenza implicita, tacita, che diamo per scontata, questo inconscio culturale, viene a galla solo quando altre Gestalt, altre cornici entrano in impatto con le nostre e ci aiutano a guardarci anche dal di fuori.

E’ un confronto che inizialmente ci spiazza, ha la forma dì uno shock culturale.

Ci costringe a passare dal predicato “è”, “è neve” al “vedo questo fenomeno come se queste differenze fossero trascurabili”. Come abbiamo già visto in precedenza aiuta molto, quando ci mettiamo in dialogo con altre culture, rinunciare al verbo essere e sostituirlo con il “come se”. Il predicato “è” quando l’affermazione è contrastata si accompagna con un irrigidimento del corpo, con un atteggiamento dìfensivo-offensivo. Corrisponde a un modo di connetterci a noi stessi e al mondo che funziona (e neppure sempre!) nel nostro mondo, ma non quando dobbiamo diventare esploratori di altri mondi possìbili.

3. Il discorso da fare sulle parole intraducibili da una lingua all’altra sarebbe lungo.

Per esempio, prendete la parola “leadership” e “leader”. In italiano abbiamo “comandare”, “dirigere”, “capo”, “dirigente”. Ma un “capo” si legittima in quanto i seguaci o dipendenti eseguono Ì suoi ordini, invece un leader si legittima in quanto è stato scelto liberamente e potrebbe non essere più leader quando coloro che ne seguono

le direttive cambiassero idea. C’è dunque una differenza fondamentale fra i tipi di esperienze alle quali queste due parole “capo” e “leader” si riferiscono. In inglese ci sono anche delle parole per indicare uno che

comanda: “head”, “commander”, “principal”. Se in italiano non abbiamo sentito l’esigenza di coniare una parola corrispondente all’esperienza di leadership questo vuoi dire che nella nostra tradizione e cultura l’esperienza di “scegliersi” un capo (specie con la possibilità di cambiarlo quando non siamo più d’accordo) è considerata marginale, mentre l’esperienza di comandare nel senso di farsi ubbidire è molto importante. Questo non significa che non possiamo fare quell’esperienza, possiamo farla e la facciamo, però nel farla avremo degli handicap connessi alla scarsità di savoir faire collettivo e alla difficoltà di riconoscerla e comunicarla in quanto tale, a meno dì non usare il termine inglese. Tutto ciò rende più probabile che uno che nasca come leader si trasformi più facilmente in un “capo”.

L’idea che il potere non è qualcosa che si prende e sì tiene, ma che ci è “dato” dagli altri e che si può perdere senza grandi traumi è tipica della democrazia. Ma mentre in Inghilterra fin dai tempi del feudalesimo si è instaurata la tradizione del “Primo inter Pares” ratificata dalla Magna Charta e questa prassi e mentalità sono divenute simbolo della cultura nazionale, da noi non è stato così.14 E di questo ancora risente la nostra lingua, la nostra esperienza e il nostro immaginario collettivo.

4. Vi proponiamo un indovinello che a questo punto dovreste essere in grado di risolvere con grande facilità.

Indovinello.

Non è possibile capirle solo facendone parte e guardandole dal di dentro. Non è possibile capirle solo guardandole dal di fuori. È possìbile comprenderle solo avventurandoci ai loro confini e riuscendo a guardarle contemporaneamente dal di dentro e dal di fuori, in una sorta di visione binoculare. Che cosa sono?

Possiamo ora anche rispondere alla domanda iniziale: Come si formano le gestalt, perchè sono diverse tra loro?

Evidentemente a influenzare sulla loro formazione è il rapporto della comunità o dell’individuo con la realtà, la storia e la geografia del luogo, la concretezza dell’esperienza.

Emozioni, umorismo e regole dell’ascolto attivo.

Immaginiamo un dialogo fra un congressista italiano e uno americano. L’italiano cerca di parlare inglese e dice, mettiamo: Italiano: “I am going to a committee”. Americano: “???”.

Italiano (in corsivo la sua pronuncia): “I am going to a… coomiitiii”, Americano: “???”. Italiano: ” Cooomintiii”, Americano: “? What??”. Italiano: “Neever maaind!”‘. E se ne va.

Si tratta di un incidente molto comune. L’italiano, accorgendosi di non essere compreso, cerca di essere più chiaro, ma ogni volta si sente più frustrato, a disagio, spazientito. AI terzo tentativo, pensa: “O io sono un fallimento o lui è un cretino”.

In realtà quel che è successo è questo.

L’italiano nelle successive correzioni si è attenuto a una premessa implicita che vale nella sua lingua di orìgine e cioè che “essere più chiari” implica sottolineare maggiormente le vocali. Invece per gli inglesi “essere chiari” comporta sottolineare le consonanti. Sforzandosi di correggere la propria pronuncia l’italiano ha continuato a peggiorarla. Avrebbe dovuto correggere il proprio sistema di autocorrezione, ma non è facile perché non ne è consapevole.

Esistono dunque due matrici cognitive diverse e incompatibili; la domanda è: cosa deve fare il congressista per rendersene conto? Prima vediamo cosa non “deve fare”

Riflessione per il deuteroapprendimento

II congressista ha commesso due errori molto comuni e strettamente interrelati:

1) Si è fatto prendere dall’ansia di tornare al più presto possibile “in controllo”, dall’urgenza di “salvare la faccia”, di riaffermare la propria “competenza”. Di fronte all’esperienza del terreno che manca sotto i piedi la risposta giusta non è quella di puntarli con maggiore forza, ma di librarsi a una spanna da terra. Non bisogna diventare più pesanti, ma più leggeri.

Quindi non farsi prendere dall’ ansia di risolvere subito il problema

2) Era tutto teso a individuare ed eliminare le “cause” della situazione di disagio. “In che cosa sbaglio?” “Perché l’altro non si sforza di capirmi?” Questo va bene inizialmente, ma dopo aver provato e sbagliato, provato e sbagliato, provato e sbagliato, dovrebbe farsi venire il sospetto. Forse la non riuscita comunicazione è una “normale” questione di dissonanza di matrici percettivo-valutative (o cornici) al cospetto della quale bisogna prendersela con calma e dirsi:

Sto sbagliando ripetutamente quindi sono nella condizione ideale di ” |mparare qualcosa sulle premesse implicite • cneguìcTano le mie azioni ej>ensieri”.

Chiedersi “di chi è la colpa”, “cosa è giusto e cosa sbagliato” sono domande utili per dare una spiegazione ai dissensi dentro le cornici, non fra cornici. Sono domande adatte al Cambiamento 1 a cercare comportamenti alternativi dentro delle comuni premesse implicite.

Dopo ripetuti sbagli senza che la situazione si risolva positivamente chiedersi se il cambiamento non deve essere di cornice.

II giudice saggio. Per spostare l’attenzione dai comportamenti isolati e dall’individuazione delle colpe alla dissonanza di cornici, bisogna assumere l’atteggiamento dì quel giudice saggio il quale ascoltato molto attentamente il primo litigante, commenta: “Hai ragione”; poi, sentito anche il secondo, anche a lui dichiara: “Hai ragione”. Si alza uno del pubblico: “Ma Eccellenza, non possono avere ragione entrambi!”. Il giudice ci pensa sopra un attimo e poi, serafico: “Hai ragione anche tu!”. [bisogna superare le cornice, ossia trovarne una che sia valida per entrambi]

Nell’esercizio che vi ho appena sottoposto è proprio così: “ha ragione” l’italiano, “ha ragione” l’americano e ai tempo stesso “non possono aver ragione entrambi” dato che non si capiscono.

Quel “al tempo stesso” fa la differenza fra la saggezza del giudice e l’ingenuità epistemologica dei due litiganti e del pubblico. Il senso comune e la logica classica ci dicono che se tutti hanno ragione non si è più in grado di decidere niente, si rimane bloccati. Questo è vero quando operiamo in “sistemi semplici” entro i quali valgono le stesse premesse implicite. Invece nel dialogo interculturale e più in generale nella gestione creativa dei conflitti l’assumere che tutti hanno ragione è la condizione per fare dei passi in avanti. Non si tratta di rinunciare ai propri giudizi, ma di risalire dai giudìzi alle cornici (sia nostre che altrui) di cui non siamo consapevoli.

Questo processo corrisponde a quello che Gregory Bateson definisce “deuteroapprendimento” o “apprendimento dell’apprendimento”.

Le domande per arrivare alla dissonanza di cornici sono di questo tipo: che cosa c’è che mi appare al tempo stesso marginale e fastidioso, irrilevante e ridicolo quando provo a parlare inglese?

Non è garantito che la risposta arrivi subito, ma col tempo arriva. Risposta: “Giudico ridìcolo il modo in cui loro pronunciano le consonanti”. La resistenza e il senso del ridicolo ad adottare una pronuncia “inglese” sono dei sentimenti che ci danno delle informazioni non sull’inglese, ma su come tipicamente vediamo e come reagiamo a quello stesso comportamento nella nostra cultura, parlando in italiano con accento inglese (e infatti questa è la base per molte caricature…).

Le persone che hanno “una predisposizione innata per le lingue” o “talento per le lingue” di fatto prestano una estrema attenzione a ciò che nell’apprendere un’altra lingua appare marginale e fastidioso (proprio come per altri scopi fa l’umorista o il detective, e si giocano queste informazioni non come un handicap, ma come una risorsa. Come il giudice saggio, accolgono entrambe le matrici (“è ridicolo” e “non è ridicolo”) e questo consente loro di giocarsi il passaggio da una cornice all’altra con disinvoltura, senza apparenti resistenze. Senza rendersene conto (e di solito perché fin da piccoli hanno scoperto “che funziona”), si sono allenati a “giocare” con quel senso del ridicolo, invece che rimanerne prigionieri.

Invece coloro che “sono negati” e rimangono bloccati nelle cornici sociali e linguistiche originarie, si comportano come se si dicessero: “Ritengo che per farmi capire non sia necessario imitarli su questo aspetto; farlo sarebbe umiliante, ridicolo, ecc.”.

I primi sono flessibili, Ì secondi rigidi. I primi si connettono a se stessi e al mondo in base a quella che ho chiamato “una metodologia umoristica”, i secondi in base a quello che Lucie Olbrech-Tyteca in un libro intitolato II comico del discorso ha chiamato “il principio di serietà”.11

Per risolvere il problema comunicativo è utile mettere al centro dell’attenzione qualcosa che ci appare fastidioso in quanto se vi rivolgessimo l’attenzione ci costringerebbe a mettere in discussione la strutturazione del campo nella quale ci sentiamo così sicuri, così ben assestati.

Per imparare a comunicare fra culture bisogna nel contempo imparare a mettere in dialogo una nostra parte conscia con l’inconscio sociale. Bisogna identificare le emozioni che in quella situazione emergono e usarle per risalire a modi di agire e vedere condivisioni che davamo per scontate. Quando una cornice sbatte contro l’altra le emozioni non vanno più interpretate come “giudizi privi di premesse” (le voci di impulsi istintivi e individuali) ma come giudizi costruiti socialmente che ci permettono di risalire alle premesse implicite della nostra cultura di appartenenza (o sottocultura).

Il problema è associare questi sentimenti (di ridicolo, di ansia, di imbarazzo) invece che con unatteggiamento difensivo-offensivo come ci verrebbe naturale nella nostra cultura di origine, con un atteggiamento esplorativo, di osservazione sperimentale.

Le emozioni, come vedremo molto più ampiamente in seguito, parlano un linguaggio non verbale, analogico; ci danno informazioni non su cosa vediamo, ma su come guardiamo.

Ci dicono qualcosa sulle cornici sociali e culturali che usiamo per interpretare il mondo.

Le emozioni, come in varia misura hanno sostenuto William James, Gregory Bateson e altri sono il modo con il quale le abitudini percettivo-valutative che diamo per scontate si manifestano alla coscienza. E importante sottolineare che a una consapevolezza del genere si può arrivare solo a partire da situazioni squilibranti di interfaccia. E solo in tali contesti bìsociati che l’autoriflessività può dispiegarsi pienamente, proprio perché trovandoci ai confini, contemporaneamente dentro e fuori la cornice di cui siamo parte, possiamo adottare una visione binoculare.

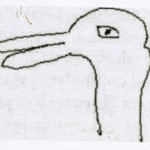

Un altro modo per illustrare lo stesso “trucco” consistente nel portare l’attenzione su ciò che ci appare al tempo stesso marginale e irritante (trucco uguale per importanza a quello dì sostituire la copula “è” con il “come se”) è la figura papero/coniglio

Se vediamo questa figura come un papero, il bozzo che ha fra la testa e il collo è del tutto irrilevante, possiamo ignorarlo; invece se la vediamo come un coniglio quello che prima era un bozzo adesso corrisponde alla bocca e ha un ruolo importante. Se a partire dal papero mettiamo a fuoco quel “bozzo irrilevante”, questo ci aiuta a vedere il coniglio. Ci aiuta a cambiare prospettiva. Quando vediamo il papero focalizziamo l’attenzione sul “becco”, nel coniglio l’attenzione si sposta sul muso di cui le orecchie (ex-becco) sono un prolungamento.

3. TAVOLE SINOTTICHE. DUE ABITUDINI DI PENSIERO

1. Ecco qui alcune tavole che riassumono quanto esemplificato in precedenza.

Quando ci muoviamo entro un sistema semplice, l’abitudine di pensiero più adeguata è quella della logica classica, della razionalità analitica e lineare. Quando il sistema di cui siamo parte è complesso, bisogna passare a un’altra abitudine di pensiero guidata dall’ascolto attivo, interessata alle cornici e premesse implicite, che considera l’osservatore parte integrante del fenomeno osservato, circolarmente e auto riflessivamente.

12 Ludwig Wittgenstein, Rieerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1983, pag. 256 e seguenti.

Sistemi semplici di pensiero

Dove “le stesse cose” hanno lo stesso significato

Stesse premesse implicite

Ciò che diamo per scontato ci aiuta a comunicare

Valutazione delle scelte dentro quel contesto

Io ho ragione, tu hai torto (o viceversa)

Mondo mono-culturale Uni/verso

Sistemi complessi di pensiero

Dove “le stesse cose” hanno significati differenti

Diverse premesse implicite

Ciò che diamo per scontato ci impedisce di comunicare

Apprezzamento di quel contesto alla luce di un altro

Tutti hanno ragione. Anche chi dice che non possono aver ragione tutti

Mondo pluri-culturale Pluri/verso

Come si fa a sapere se il contesto in cui ci muoviamo e di cui siamo parte è semplice oppure complesso?

Provando e sbagliando Provando e sbagliando Provando e sbagliando

Quando proviamo e sbagliamo, proviamo e sbagliamo, proviamo e sbagliamo ci dovrebbe venire il dubbio: forse devo adottare l’altra abitudine di pensiero, quella adatta al rispetto della complessità. Certamente quando ci immergiamo nella vita quotidiana di una cultura diversa dalla nostra la sensibilità per “le stesse cose” con significati differenti deve essere sempre all’erta, è lo strumento principale per la comprensione reciproca, per costruire dei ponti.

Risalire alle cornici non implica condividerle

Un’obiezione molto frequente – a questo punto – è: “Ma allora dovremmo accettare anche pratiche per ‘loro’ abituali, ma che ‘noi’ riteniamo inaccettabili e incivili {le vedove bruciate vive, il cannibalismo, l’infibulazione, la poligamia…)?”.

Risposta: no, non si tratta di “accettare” il modo di vedere opposto. Questo modo di ragionare è tipico della “prima abitudine di pensiero”, quella adatta ai sistemi semplici. Bisogna capire che anche queste pratiche che ci ripugnano non sono “gratuite” e non hanno lo stesso significato per “loro” che per “noi”. Quindi si può e si deve al tempo stesso “rispettarle” in quanto espressione di cosmogonie e tradizioni profondamente condivise, e con altrettanta fermezza (nei casi di violenza fisica e morale) operare per la loro cessazione. Risalire alle cornici non implica condividerle, ma solo capirle meglio, più adeguatamente e profondamente.

Questo comporta una serie di adattamenti anche da parte nostra; per esempio: dare voce a coloro che in quelle culture stanno già lottando per eliminare quelle pratiche, i quali molto meglio di noi possono farsi carico di esigenze di continuità nel cambiamento e cambiamento nella continuità. Insomma: deve essere chiaro che non è che eliminando quelle pratiche devono “diventare come noi”. E “disprezzarli” non aiuta per niente, anzi rende praticamente impossibile trovare una soluzione. Lo vedremo meglio nella sezione sulla gestione creativa dei conflitti.

Ma sia in una cultura diversa che nella nostra non si può mai stabilire a priori se il tipo di difficoltà in cui siamo coinvolti è risolvibile con una semplice aggiunta di informazioni e con degli interventi di mediazione e di compromesso, oppure ha bisogno di un savoir faire della complessità. Allacciarsi una scarpa è per noi un comportamento semplicissimo, ma per un bambino che sta imparando o per un oligofrenico è un comportamento estremamente complesso.

Due culture e relative cornici a confronto

Quella che segue è una sintesi di una ricerca sulla vita quotidiana in due buone scuole superiori pubbliche rispettivamente a New York e Roma, nella quale ho messo a frutto l’approccio che sto illustrando.

Lo “shadowing”

Lo “shadowing” (seguire un’altra persona come un’ombra) è lo studio di una cultura diversa dalla propria attraverso l’esperienza diretta di questa cultura e l’emozione, spesso negativa che si prova vivendola.

Ciò che la ricercatrice-ombra si propone di osservare non sono solo le “azioni”, ma le proprie “reazioni” a tali azioni.in modo da scoprire le cornici culturali proprie e dell’altra persona.

L’ombra è fondamentalmente un’esploratrice delle premesse implìcite del proprio universo simbolico e culturale così come si rivela nello scontro-conflitto con universi simbolici culturali altri.

Lo “shadowing” in quanto modalità di osservazione

1- non deve limitarsi a un singolo episodio

2 – deve prestare grande attenzione alla comunicazione degli stati d’animo, alle emozioni; specie quelle relative a dettagli e particolari che appaiono “trascurabili”, “fastidiosi”, “ridicoli”.

3- non deve avere nessuna fretta di arrivare a delle conclusioni; ma curiosità di vedere come le singole osservazioni accumulandosi si incastreranno l’una nell’altra (attenzione per lo stile).

4 deve avere attenzione alle analogìe e omologie che si riscontreranno nelle culture in esame che conferiranno un carattere non contraddittorio alle culture stesse..

Ogni episodio di scontro tra cornici culturali comporta tre fasi: 1- reazione di disagio proprio, 2 -osservazione invece del la naturalezza con la quale l’altro vive l’episodio, 3 – superamento del disagio (senza cancellarlo) attraverso il distacco umoristico. (ah,ah! ecco il solito scontro tra cornici).

Esempio di “shadowing”

La scuola americana e italiana a confronto.

La ricercatrice segue una alunna americana.

Sulla soglia dell’aula della High School vede arrivare il professore di studi sociali il quale indossa… un paio di pantaloncini corti!

Fase 1. Mia reazione in quanto ex allieva, ex insegnante ed ex madre di allievi nella scuola italiana: sconcerto, disagio, un senso di allarme per attentato alla dignità professionale, imbarazzo, riso. Mi aspetto da parte degli studenti commenti ironici, agitazione.

Fase 2. Mi guardo attorno. La studentessa che seguo come un’ombra e gli altri allievi, a differenza di me, rimangono rilassati, salutano il professore con giovialità, senza la tentazione di contargli i peli sulle gambe. Sono disciplinati, un po’ annoiati… “normali”. Le fasi 1 e 2 corrispondono a due matrici di significato, due modi di inquadrare gli eventi, che si presentano come mutualmente escluden-tesi: in una un certo comportamento appare come ridicolo e risibile, nell’altra come degno di rispetto. Nella dinamica dell’interazione e dell’osservazione c’è un momento in cui le due matrici si sovrappongono e appaiono come parimenti legittime, provocando un senso di sgomento e di smarrimento della propria identità.

La fase 3 corrisponde alla presa d’atto e “superamento” (senza cancellarlo!) di questo disagio.

Una metodologia umoristica.

Fase 3. Rido di me stessa per essermi lasciata appiattire negli immaginari della mia cultura.

E questo l’atteggiamento che ho definito “umoristico”, Chi ride con humour, ride prima dì tutto di se stesso, della propria precedente rigidità, di essersi lasciato catturare da uno, ritenuto l’unico esistente, dei molti modi possibili di inquadrare gli eventi.

Sono anche contenta di aver subito questo incidente perché le contrastanti reazioni, mi rivelano qualcosa (cosa non lo so, ma qualcosa) sulle differenze nei modi di percepire e di vivere “l’autorità” e la conoscenza nei due contesti. Per cercare di capire meglio di cosa si tratta non posso basarmi su un unico “incidente”. Devo assumere una postura e mettermi in un atteggiamento di “attesa e intesa”. Solo quando avrò collezionato una pluralità di analoghe mie “brutte figure” potrò incominciare a indagare sulla possibile sistematicità che le sottende. Vediamone quindi una serie.

SITUAZIONI A CONRONTO: insegnanti e studenti in classe, in USA e in Italia.

Primo confronto

lo studente saluta il professore chiamandolo per nome, “Hi, Bill!”, con una familiarità sconcertante. L’allievo ha un atteggiamento vagamente paternalistico e il professore è fiero della benevolenza dell’allievo. C’è un inquietante capovolgimento di ruoli fra adulti e ragazzi. L’osservatrice si chiede: “Ma io cosa mi aspettavo?”. E le viene in mente l’immagine di uno studente che con atteggiamento vagamente deferente e timoroso dice: “Buon giorno, signor professore”.

La seconda e terza situazione rappresentano lo svolgimento di una lezione. L’argomento sono le opere di Shakespeare.

Secondo confronto

Il professore, praticamente senza nessuna introduzione (quando è vissuto Shakespeare? Chi erano gli autori suoi contemporanei? Come si colloca la sua opera nella storia del pensiero?) distribuisce le parti, anzi le “offre”: chi vuoi fare Romeo, chi Mercuzio, chi Giulietta, chi la nutrice? I ragazzi leggono. Gran parte dell’attenzione della classe è rivolta: ai criteri in base ai quali sono state assegnate le parti (due ragazze aspirano entrambe a fare Giulietta…) e su come ognuno se la cava nella recitazione. Che si tratti di Shakespeare o di Pinco Pallino, non sembra avere grande importanza.

Ed ecco per contrasto l’immagine di un insegnante italiano che dice: “Oggi vedremo come il Romanticismo lesse Shakespeare”; gli studenti ascoltano e leggono quello che qualcun altro, autorevole, ha detto su Shakespeare.

Terzo confronto

Ogni tanto il professore statunitense interrompe la lettura per chiedere agli studenti “cosa ne pensano” (terza vignetta) o di riformulare la frase con parole proprie. Ogni studente interviene con una battuta o due, senza mai elaborare un pensiero. Sembrano Qui Quo e Qua. Dicono banalità come: “È molto efficace”, “Anch’io una volta ho provato una sensazione simile”. Il professore, invece di irritarsi, approva e incoraggia altri pareri. “Possiamo immaginare in America una situazione simile a quella dei Montecchi e i Capuleti?” Qualcuno dice dì no, subito smentito da un altro che accenna ai matrimoni fra membri di razze diverse. Sono tutti molto rilassati, al contrario dell’osservatrice.

Come si fa a dire di Shakespeare che “è efficace?”. In Italia lo studente “interrogato” ripete come meglio può i concetti e le parole diffìcili che ha letto sul libro di testo. Gli studenti nel corso della lezione hanno i corpi rìgidi, legnosi, mentre durante l’intervallo si “lasciano andare” e si scatenano. In America è il contrario: durante la lezione sono rilassati, mettono i piedi sul banco, si siedono di traverso ecc… mentre durante l’intervallo, dovendo gestire i “rapporti sociali”, assumono tendenzialmente un atteggiamento più formale.

La quarta situazione tiene in considerazione l’organizzarsi delle solidarietà e delle alleanze nella dinamica di classe. L’insegnante comunica: “Ce la metto tutta per non annoiarvi” e gli studenti: “Non te la cavi male”, “Coraggio!”, “Stai migliorando”. Qualcuno contesta: “You, dog!” e il professore accetta di buon grado tutti questi giudìzi. Gli studenti manifestano un rapporto affettivo più intenso con l’insegnante che fra loro. Questo in parte è dovuto anche al fatto che cambiano aula e compagni di classe ogni ora.

In Italia gli studenti si sentono sotto attacco e tendono a chiudersi: lo studente che stabilisce un rapporto previlegiato con l’insegnante è (potenzialmente) un leccapiedi e chi non ha un intenso rapporto affettivo con qualche compagno di classe è un asociale.

Nella quinta situazione a confronto lo studente chiede: “Perché dobbiamo studiare questo? A cosa mi serve?” e l’insegnante si fa in quattro per mostrargli l’applicabilità di quelle nozioni.

In Italia lo studente semplicemente non fa questa domanda. Se ci provasse la risposta sarebbe: “Fa bene alla mente”.

Le domande degli studenti statunitensi sono singolarmente “ingenue”: essi non hanno ritrosie a mettere in mostra la loro ignoranza. E ci riescono benissimo.

Invece l’unico insegnante al quale lo studente italiano, seppure malvolentieri, rivolge domande ingenue è quello che gli da ripetizioni a pagamento, a casa. Fare domande ingenue è “un rapporto strumentale”, che si può avere più facilmente con chi è pagato per un compito specifico. Naturalmente anche a scuola l’insegnante è pagato, ma dallo Stato; è un funzionario di Stato, fa parte dei meccanismi di un potere-altro è uno “che sa”.

Ultima situazione. Riguarda la valutazione dell’allievo. L’insegnante statunitense ha fondamentalmente a disposizione i test e i paper. I paper sono delle relazioni scritte a casa o in bliblioteca, frutto di una ricerca. Quello italiano: l’interrogazione orale e i compiti in classe. Il test è “nozionismo in pillole”, ma consente all’insegnante di presentarsi allo studente come suo alleato “contro il test”, l’insegnante non è fondamentalmente un giudice, ma un allenatore. In Italia l’insegnante è un giudice con ampie facoltà di arbitrio. Nella vignetta l’argomento è il paper. L’insegnante statunitense è estremamente puntiglioso nell’insegnare le modalità dì stesura di un paper, che sono molto rigide. Le sequenze delle varie fasi di stesura: apertura, svolgimento, chiusura, i vari tipi di argomentazioni e di “dati”, che devono essere portati a supporto della propria tesi. Per un’italiana anche questo è irritante e sconcertante. “Ma come, quando uno interviene in classe dicendo qualsiasi banalità è trattato come un genio e adesso che potrebbe finalmente concentrarsi sui contenuti, gli viene tarpata la fantasia con tutte queste pignolerie?”. Nella vignetta c’è anche uno studente che si chiede: “Plagio o non plagio?”. In USA se uno viene colto in fallo perché ha copiato senza citare la fonte corrono parole grosse come “plagio” e infrazione del principio d’onore (Honor Principle); i compagni lo guardano con disprezzo. Anche durante i test in classe gli studenti di solito si guardano bene dal suggerire o dal copiare.

In Italia uno che non suggerisce o non passa il compito viene giudicato gretto ed egoista. Vuoi essere solo lui a fare bella figura a scapito del compagno in difficoltà. Il compito in classe è un’orgia di scopiazzamenti che l’insegnante di solito finge di non vedere e quando non può fingere, esclama benevolmente: “Hai cercato di fare il furbo, ma ti ho beccato!”. Nessuna tragedia. Mi fermo qui.

Spero di aver reso l’idea che per un’italiana avventurarsi nella scuola statunitense è come mettersi in un canotto in un fiume pieno di rapide. Non è una navigazione tranquilla, ma piena di sobbalzi, scosse, rischi di capovolgimento. Scosse fondamentali per il processo di comprensione. Ogni analisi e discussione comparativa su questi due sistemi scolastici che ignori il salto di contesto e confronti delle variabili isolate, non può che essere fortemente fuorviante. Le “stesse cose” hanno significati diversi, spesso opposti, nei due contesti. Le osservazioni raccolte con quella che ho chiamato “metodologia umoristica”, sono aggregabili attorno ad alcuni temi di massimo sconcerto: uno è il modo di rapportarsi a chi ha il potere: il prof. in pantaloncini corti, l'”Hi Bill”, il “Ce la metto tutta per non annoiarvi” sono tutte scene connesse fra loro, che si illuminano a vicenda. Anche il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, va tutte le mattine a correre in pantaloncini corti, e ci tiene a essere ripreso dalle telecamere, a essere guardato con benevolenza dai cittadini-elettori.

Gli studenti che trattano con aria “paternalistica” l’insegnante che teme di non averli interessati abbastanza e che si indignano se uno suggerisce o copia stanno inscenando una ‘prova generale’ della democrazia americana. E di questo sia gli insegnanti che gli studenti, a differenza dell’osservatrice italiana, sono ben consapevoli. Ed ecco che l’osservatrice italiana, volgendo lo sguardo, è spinta a guardare anche la scuola italiana come una situazione in cui gli studenti sono indotti sistematicamente a mettere in scena i modi in cui “normalmente” nella nostra società ci si aspetta che un cittadino si rapporti all’autorità pubblica. Da questo punto di vista il timore-deferenza nei riguardi del professore, il vivere l’autorità e l’amministrazione come sorda e impenetrabile ai “volgari” pareri ed esperienze dello studente/cittadino… il sentirsi sotto attacco e pensare che sia naturale… tutto questo assume una luce nuova.

In un’ottica di “agire pubblico” il passarsi i compiti e altre forme di solidarietà fra studenti “fregando il professore”, invece che espressioni di un’altruistica solidarietà appaiono come l’anticamera di tangentopoli. Questo non significa che tutti coloro che passano i compiti o suggeriscono o giocano a “fregare il professore”, diventeranno “tangentisti”. Non è questo. Quello che si impara tendenzialmente è che è legittimo privilegiare la solidarietà della comune appartenenza a un certo gruppo rispetto al giudizio di merito sull’operato individuale. E viene a mancare (infatti manca) la specifica esperienza di qualcuno che denunciando questo comportamento come un’infrazione di un principio alternativo e in certe situazioni fondamentale, venga gratificato per questo della solidarietà degli interlocutori e appoggiato dalla loro mobilitazione. Allora: non diventiamo automaticamente tutti indifferenti al giudìzio di merito individuale, ma diamo tutti per scontato che se di fronte ad un’infrazione protestiamo, non è il caso di attenderci attiva solidarietà. Sono in gioco di nuovo non i comportamenti, ma le cornici.

A questo punto saremmo forse tentati di chiederci: è veramente eccessivo il peso e spazio dato ai pareri degli studenti nella scuola statunitense? Ha forse un senso “democratico” anche l’accento sul “fare” a scapito dell’inquadramento storico e la storia del pensiero? In Italia la tentazione di “diventare un po’ più americani” è periodicamente affiorante, proprio come in America quella di fare un po’ più come in Europa. La questione però non è se aggiungere un po’ di nozionismo alla esperienza o un po’ di esperienza al nozionismo. Come sempre quando un contrasto si riproduce in continuazione, autoalimentandosi, bisogna saper salire di livello e guardare ciò che i due poli apparentemente opposti hanno in comune. La chiave del cambiamento sta proprio lì. Né nel dialogo spezzettato basato sull’esperienza alla Qui Quo Qua, né nell’interrogazione nozionistica vi sono grandi occasioni per imparare come si fa a correggere il proprio sistema di auto-correzione. Negli Stati Uniti sì va avanti a massicce iniezioni di “rinforzi positivi”, ma la logica è: a furia di dai e dai a un certo punto misteriosamente non farai più errori. Si parla molto di “problem solving”, ma la soluzione dei problemi è cercata nel “buon senso comune”, come se le nostre matrici cognitive fossero una specie di Manuale delle Giovani Marmotte con dentro tutte le risposte. Anche i ragazzi italiani, a furia di essere gettati senza salvagente nel mare di discorsi e parole pretenziose e astruse dalla loro esperienza, a un certo punto impareranno bene o male a barcamenarsi; sentono che fanno dei salti di conoscenza, senza mai capire bene come. Sarà stato “l’intuito”? Saranno le “doti personali”? Sarà uno speciale “feeling” che sì è stabilito col professore?

Né la scuola statunitense, né quella italiana, pur così diverse, sono luoghi in cui gli studenti hanno occasione di allenarsi in modo sistematico a risalire alle premesse implicite dell’azione e della conoscenza. È questo uno dei motivi per cui non mi convincono quei pedagogisti e ideologi che periodicamente in America si alzano per dire: “In Europa sì che si studiano le cose importanti; i nostri studenti sono tutti asini”. Secondo me, a parte alcune lodevoli eccezioni, “le cose importanti” non si studiano né in Europa né in America ed è molto chiaro che entrambi i sistemi di insegnamento sono in una profonda crisi. Abbiamo bisogno oggi di un sistema scolastico profondamente interculturale, di rapporti docente-studente e scuola-società capaci di trasmettere anche “l’altra abitudine di pensiero”. Di un sistema educativo che abbia il coraggio di guardare non solo alla razionalità, ma anche alla saggezza.

Con questo non vogliamo sostenere che i due sistemi scolastici non hanno nulla da insegnare l’uno all’altro. Anzi, sono proprio convinta del contrario. Tutto sta nel metterci d’accordo su cosa si intende per “insegnare”.

Il confronto fra i due sistemi scolastici è utilìssìmo proprio perché essendo così diversi, offrono a chi proviene dall’altro sistema, una quantità incredibile di occasioni di conflitto, dì fare brutte figure, di disagio emotivo, dandoci la possibilità di risalire a una quantità incredibile dì premesse implicite e di vederci reciprocamente in una luce nuova.

Quando i conflitti esplodono ecco le soluzioni autoritarie e proibizioniste.

In USA il conflitto assume più spesso la forma di una sommatoria di aggressività individuali, in Italia si ammanta quasi sempre dì una ideologia politica, di un “noi” contro un “loro”. In entrambi i Paesi la tecnica dell’ignorare è la forma di violenza usata più massicciamente.

_______________________________________________________________________

Le sette regole dell’arte di ascoltare

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.

5- Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.